(第三話)

和泉瓦の製造

|

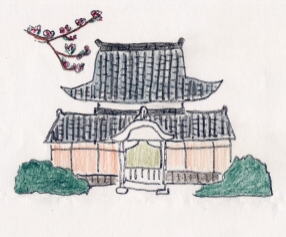

| 昔の村の様子では民家のほとんどが藁葺屋根で、瓦葺はお寺の本堂か、庄屋さんのお家ぐらいであったと思われます。ところがこの阪南市に残されている古文書には瓦葺の家が予想以上に多くあったとの記述があります。 これは当市では私の住む自然田以外にも山中渓、黒田、西鳥取、貝掛、下荘あたりに沢山の瓦の窯元があり、その材料の良質な粘土が今の鳥取東中学から桜ヶ丘地区の一帯で産出されていたことによるものと思われます。 今も中学横のJR踏切には「粘土山」という名前が残っていて往時を偲ばせています。私の叔父の家でも明治以前から瓦の製造を生業(なりわい)としていました。 その窯元では牛車で運ばれてきた粘土を積み上げ、職人さんが当日の分に水を入れ「シェイ、シェイ」と掛け声を掛けながら両足で踏みつけ独特の鍬を使い練り上げていました。私も小学生の頃、学校から帰るとすぐ叔父さんの窯に遊びに行き職人さんの瓦作りを横から眺めていたものでした。 窯は外部が土製で固められ、内部は耐火煉瓦を積み上げた、高さ約3メートル、幅約3メートル、長さ約5メートル位で中央が盛り上がった丁度乗用車のボンネットが前後についたような形のもので、その窯の前後から松の木の薪を放り込んで火をつけ何日かで(日数は記憶無し)焼き上げ、窯出しは窯の中央左右の横から出す構造になっていました。窯出しの日には「アツイ、アツイ」と言いながら手伝いをした事が思い出されます。 当市の瓦は和泉瓦と言われ、特に良質で鉄道駅舎にも使用されたとも記述されている。また、家の新築といえば当市の瓦が使われ、今でも自然田は勿論、和泉市あたりの町の古い民家から「泉州自然田の叔父の銘」が刻印された軒瓦が発見されています。 |