(第四話)

瑞寶寺(ずいほうじ)と音羽池(おとわいけ)の伝説

|

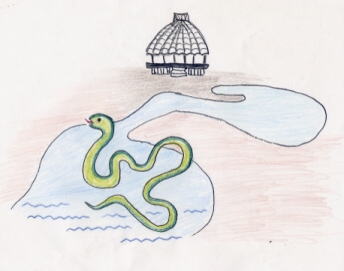

| 東鳥取村誌からおもしろい話を紹介します。 自然田の瑞寶寺はいつ頃創建されたか不明であるが、もと玉田山(緑ヶ丘地区西側の山)の地続きの瑞寶寺山にあったと伝えられる。 山裾に菟砥(うと)部落があり後に良耕地を求め菟砥川(うとがわ)を西に越えて現在の自然田になったと史記にあり、瑞寶寺もその村中に移ったものと考えられる。その後延宝初年(1673年)浄土宗に改宗し、玉田山自然院瑞寶寺となり、知恩院の末寺になったとある。 昔、瑞寶寺山あったころ道心堅固な老僧が帰依されていた。ある日、本堂で読経していると一匹の小蛇が和尚さんの膝に上がってきたので、これは仏縁があるものとして捨てるに忍びず餌を与えて飼うことにした。 和尚は蛇に乙(おと)と名づけ、乙よ乙よと呼ぶとすぐに現れてくる程なついていた。2、3年すると乙は大きくなり、いつかお参りする人の目に入り、女子供は蛇のいる寺と怖がり、お参りの人が減ってきたので和尚は大いに困った。ある日乙を呼んで懇々と訳を言い聞かせ、再び寺へ現れないよう近くの池に放してやったところ、それ以来和尚の言葉をまもり一度も寺へ姿を見せなくなった。 村人達も安心してお参りするようになり、この事から誰言うとなくその池を「乙ヶ池」(おとがいけ)と呼ぶようになったと伝えられている。 村人は訛って「おた池」と呼んでいて、現在和泉鳥取高校の上の「音羽池」がそれである。この音羽池には「おと」という主が住むといわれ、この主の頭は音羽池に、しっぽは遠く離れた和泉鳥取駅上の濁池(にごりいけ)にあるという程の大蛇となり、大蛇がしっぽを振ると池の水が濁ったということから「濁池」と名付けられたと伝えられている。 |