|

|

|

舞地区の町名由来

舞地区の町名について阪南町史からその由来に関する記述があったのでご紹介する。

「舞」という美しい語源が使われているが同地区のあたりは、秀吉の時代から明治にかけて舞村という小さな村があった。

地籍図で舞村の小字を追ってみると貝掛村の東にあり貝掛の土地と混じり合いながら点在し、比較的かたまった地点には札場、札場東、札場下の名があり、高札場を中心として村があったことがわかる。

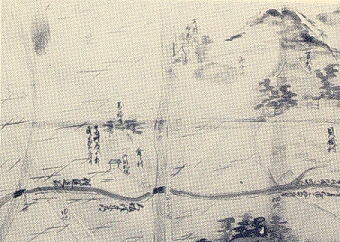

幸いにも天保8年(1837)の絵図が残っていて、舞村の姿をよくとどめていて、紀州街道の南側に集落があり舞村とはっきり記載があり高札場をとりまくように数軒の家、その端に浄土宗万福寺、釈迦坊川を少しさかのぼった湯谷池に沿うかたちで舞村の妙見菩薩が描かれている。

その頃には万歳、大黒舞など歌舞する芸能集団があったとの言い伝えがあり、小さな生活をしていたものと思われる。

文禄3年(1594)に実施された太閤検地には村高33石8斗2升4合の独立村として認められていて、その後幾度か増高改定があったが付近の村と比べてもかなりの小村であったことが覗える。

明治初期の地租改定でも3町9反9畝9歩(1万2千坪弱)何故か4町に21歩(21坪)足らずの小域であった。

その後次第に人口が減少し庄屋も貝掛村が兼務するようになり、明治12・3年には戸数2、人口9人となっている。

戦後、南海町と東鳥取町が合併し阪南町となり、1950年から60年にかけ大阪のベッドタウン化で宅地開発が進み人口も飛躍的に増加し、町も幼稚園や小学校を新設したことから校名に「舞」の地名を冠したことで昔を偲ぶよすがとなっていた。

平成3年阪南市となり住居表示の整備を行い同地区名の住民アンケートを行い「舞」と言う美しい町名を復古したものである。